医学人文讲堂

【北大医学人文讲堂第153期】Gregory Radick:有争议的遗传

时间:2025-04-18 02:23:00 来源:

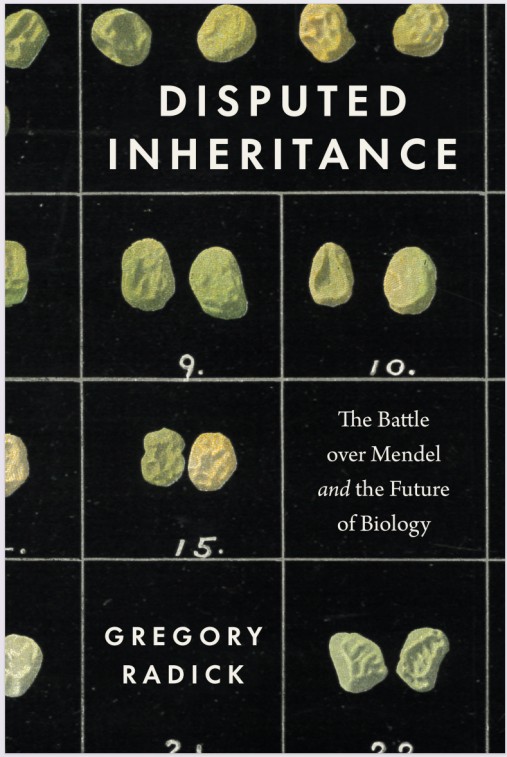

2025年4月14日上午,第153 期北大医学人文讲堂在医学部逸夫楼620举行。英国利兹大学哲学、宗教与科学史学院教授,科学史与科学哲学领域的国际知名学者Gregory Radick,以“有争议的遗传:孟德尔之战和生物学的未来”(Disputed Inheritance: The Battle over Mendel and the Future of Biology)为题进行了精彩的报告。该题目来自Radick教授2023年在芝加哥大学出版社出版的著作,中文版也正在翻译中。讲座由北京大学医学人文学院陈琦副教授主持,张大庆教授、苏静静副教授担任与谈人,来自北京大学各院系、中国科学院自然科学史研究所、利兹大学的师生参加了本次讲座。

Gregory Radick以中国古代典籍《史记》中的“王侯将相宁有种乎”一句为切入,探讨了基因的发现及其相关问题。他回顾了孟德尔遗传学的核心思想,通过豌豆实验揭示了显性与隐性性状的遗传规律,并提出“基因”概念。长久以来,教材中常将性状遗传简化为“基因决定论”,忽略了环境、发育随机性及其他基因的交互作用。这种简化逻辑虽与孟德尔实验相似,但现实中复杂性状难以如此简化。

随后,他深入探讨了遗传学教材的争议,特别是威廉·贝特森(William Bateson)与韦尔登(W.F.R. Weldon)之间的分歧。贝特森推崇孟德尔主义,认为基因是决定性状的核心,并推动了优生学的发展;而韦尔登则以水蚤实验为例,强调遗传的复杂性,主张研究实际变异、祖先历史与环境交互作用。然而,由于韦尔登于1906年早逝,其理论未能成为主流,孟德尔主义主导了教材,强化了基因决定论的思维。

Gregory Radick指出传统教材中以孟德尔的遗传发现为中心的教学,容易导致学生产生基因决定论的偏见,加剧种族主义与社会固化思维。为此,利兹大学尝试采用韦尔登的“多因素模型”进行教学,强调基因与环境的交互作用,结果显示实验组学生对基因决定论的认同显著降低,而对照组无变化。因此,他建议应从多因素视角(基因、环境、发育随机性)引入遗传学,而非仅从孟德尔简化模型开始。

最后,Gregory Radick强调科学史的意义在于揭示未被选择的科学路径(如韦尔登理论)所揭示的学科发展的多种可能性,历史教育可以拓宽当下科学研究的视野,避免思维固化。通过梳理遗传学史,批判了教材中基因决定论的简化倾向,并呼吁科学教育应纳入环境与多因素交互的复杂性。贝特森与韦尔登之争等科技史案例表明,科学知识的组织方式深刻影响社会认知,未来需通过教育改革与历史反思,构建更包容、多维的遗传学叙事。

本次的精彩报告引发了在场师生的热烈讨论。张大庆、苏静静教授及在场师生讨论了英国皇家学会在遗传学论争中的作用、其他时代的类似学术分歧等问题。在拍照留念和讨论完成后,本期讲座圆满结束。

撰稿|张艺萌

审校|陈 琦