学院新闻

医学史译丛推荐 | 张大庆、苏静静《医学文化史》

时间:2025-03-31 10:02:00 来源:

一、作者介绍

总主编:罗杰·库特(Roger Cooter),英国伦敦大学学院医学史中心荣誉教授,研究方向包括社会生物学、社会理论、历史学、医学史等。

译丛主编:

张大庆,北京大学博雅特聘教授,北京大学医学史研究中心主任。中国科学技术史学会医学史专业委员会主任,中国自然辩证法研究会监事长兼医学哲学专业委员会主任,教育部医学人文素质课程指导委员会副主任,国际医学史学会(ISHM)科学委员会顾问。

苏静静,北京大学医学史与医学哲学系副教授。美国哈佛大学、瑞士日内瓦国际关系及发展高等学院访问学者。研究方向为全球健康史、医学社会文化史。

二、内容介绍

由英国医学史家罗杰·库特领衔编撰的“医学文化史”系列是人类医学文化跨学科综述史开创性著作,按时代分为古代、中世纪、文艺复兴、启蒙时代、帝国时代、现代六卷,每卷均有环境、食物、疾病、动物、物品、经验、心灵/大脑、权威八章,展示了从古代到现代的2500年里医学文化演变的历史图景,包括医学知识和实践的变迁,以及人类对疾病、健康和医学理解的变化。

三、总主编前言

罗杰·库特(Roger Cooter)

医学文化史包罗万象。几乎没有什么可以被排除在外,包括不同时期文学及其他形式对身体的呈现、关于文明与人类的观念,以及健康与福祉方面的社会学、人类学和认识论,更不用说疼痛、疾病、痛苦和死亡这些存在体验,以及专业人士努力应对它们的方式。为囊括这些浩瀚的内容,本系列丛书聚焦八个与当代息息相关的类别:环境、食物、疾病、动物、物品、经验、心灵/大脑和权威。从古代到后现代世界,专家们以批判性的广度、深度和新颖性探究了这些主题,跨国视角被广泛接受。最重要的是,本系列关注并阐明了究竟什么是医学文化史——一个研究范畴和一个20世纪80年代兴起的认识论概念。

分卷介绍

《医学文化史:古代卷》

(英)罗杰·库特总主编;(比利时)劳伦斯·托特林分卷主编; 苏静静译

一、作者介绍

分卷主编:劳伦斯·托特林 (Laurence Totelin),英国卡迪夫大学古代史教授,主要研究古代药学、妇科和植物学的历史。

二、内容介绍

《医学文化史:古代卷》从希波克拉底的“医学三角(病人、疾病、医生)”入手,依托希波克拉底和盖伦等医学名家的文本、文学和史学著作、纸莎草书、葬礼铭文、考古遗迹等史料,跨学科综述地中海世界的古代医学。

三、本卷译后记

古希腊罗马医学对于大多数中国读者来说是遥远而陌生的。

在某种程度上,古希腊罗马医学是西方医学传统的摇篮,被视为技术进步的基础和起点,其中,希波克拉底被誉为“西方医学之父”,盖伦被誉为“西方医学之王子”。因此,在医学史总论中,古希腊罗马医学始终在开篇占据重要地位和相当篇幅,无论是血液、尿液的历史探究,还是某个学科、专科、诊断、疗法、疾病的历史追溯,以及解剖学、药理学、外科、妇产科、公共卫生(包括环境卫生、生活方式与健康)乃至更加细分的亚学科、子学科,抑或医学伦理、医患关系、女性等议题,都可以从中找到源头。

当然,提到西方医学史,希波克拉底和盖伦的智慧固然经典,但对于绝大多数读者来说似乎也是“故纸堆”里的遗产,而且是看不懂的语言。大多数古希腊医学文本在中世纪的手稿中得以保存,但在人工抄写过程中,难免存在改写和错误。因此,古希腊罗马医学史的研究传统中,一直存在着一种主流的 “语言学”研究范式,即对比希腊语和拉丁语、阿拉伯语和叙利亚语等不同文本,以讨论手稿的传统、不同文本之间的异同、同一文本的不同版本、作者之间的“师承关系”等。这种研究无疑有着极高的语言门槛,若没有足够的拉丁语或希腊语知识,是无法准确解释这些过于复杂的文本的。这也是中国学者在对中医和西方医学传统进行比较研究时遇到的主要困难。

不过,从1839年起,法国医生埃米尔·利特雷(Emile Littré)翻译出版了10卷本《希波克拉底全集》(Oeuvres Completes D扝ippocrate);19世纪初,德国医生卡尔·格特洛布·库恩(Karl Gottlob Kühn)整理编纂了22卷本《盖伦全集》(Claudii Galeni Opera omnia)。近年来,几乎所有版本的希腊语或拉丁语医学文本都已经出现了现代语言的译本,特别是英译本和部分中译本的出现,极大地推动了该领域的研究。与此同时,学界对非文字证据的重视日益增加,例如石刻、纸莎草纸和物质文化;古代世界健康与疾病的生物考古学研究不仅关注到医疗器械、提供医疗保健的机构和场所、人体和营养残留物以及生活状况(社会状况和自然条件),还使用物质文化来推演隐含的医学信仰和价值观,例如丧葬行为。

长期以来,进步主义视角在古代医学叙事中占据主导地位,医学史中几乎所有注意力都放在了医学观念、医学哲学和医学学派上,强调对成就、发现、进步和进展的记录,而忽视或边缘化了对非理性、迷信、失败和挫折(或所谓的挫折)的探讨。

而医学史研究在社会文化转向之下,对古希腊罗马医学的研究不再主要因为它属于“奇迹”的一部分,甚至也不仅仅因为它对西方医学传统的奠基性影响(尽管后一点仍然很重要),而是因为希腊人和罗马人对健康和疾病的态度和理解,反映了当时的社会思想理念、道德价值观以及历史文化信息。可以说,医学史研究的社会文化转向使得古希腊罗马医学史的研究呈现出语境化趋势。在新的叙事中,“医生”逐渐为“治疗者”替代,“医学”也逐渐被“治疗干预”替代,因为后者隐含了西方生物医学作为正统或主流的偏见。在这样的趋向之下,对这一时期医学史的研究呈现出如下新的主题:

首先,学界开始关注到希波克拉底和盖伦以及体液理论经典化的过程。《希波克拉底文集》随着时间推移不断被丰富,成为医学文献中的经典之作。在此过程中,它不断被复制,以用于医学领域的学习和指导,同时影响着同时期的其他医学文献。古希腊罗马时期大量传记、史志和哲学家论述集,记录下了希波克拉底治疗疾病、保持健康的具体方法,也加强了这一经典化的过程。

这一进路最主要的兴趣并不在于特定医学概念是否真实、重要,是否有其价值和影响,而在于健康/疾病观本身的发轫、发展、交流与接受的过程,以及这些过程与所处历史背景之间的相互作用,从而理解医学如何成为一种专业、一门科学和/或艺术,抑或建立在理论之上的治疗实践。

其次,研究不再局限于医学,而是容纳了躯体健康、心理健康以及相关主题,如生活方式、生活质量、生活繁荣程度等也进入了古希腊罗马医学史的研究视野。医学史家对古代如何体验或理解健康,如何在私人和公共场域维持、管理、控制和增进健康,以及如何定义“身体健康”和“精神健康”的兴趣日益浓厚。

通过研究古希腊罗马世界中环境对健康和卫生保健的影响,探讨当时人们如何看待环境对人类体质的影响,以及这些观点如何影响了医疗保健方式,从而带来了历史维度下审视环境和种族的新视角。在古希腊罗马,环境被认为不仅塑造了人们的外貌,也决定了人们的习俗。它是导致某些疾病的原因,并通过草药、矿物药物和其他药物提供治疗。罗马建筑师、军事指挥官和立法者对环境与健康的相关性非常关注,如维特鲁威的论著《论建筑》(On Architecture)。塞尔苏斯在《论医学》(On Medicine)中解释道,健康的居住地是指夏天明亮、空气流通,冬天阳光充足,应该远离河流和沼泽的地方。这在本卷“环境”一章有详尽的阐释。

以色列特拉维夫大学古典学教授本杰明·艾萨克(Benjamin Isaac)对古典时期种族主义的起源进行了研究(2004年),发现在整个古希腊罗马世界广泛存在着原生种族主义和对种族群体的偏见和仇外心理,并且被大多数重要的希腊和拉丁作家积极宣传。希腊特有的“蛮族(barbarian)”概念表明希腊文化是如何有效地标记“他者”,并将其描述为道德和文化上的异类。“barbarian(野蛮人)”这个词最初源于希腊语,指那些不会讲希腊语的人。此外,艾萨克证明,希腊和罗马作家对腓尼基人、迦太基人、叙利亚人、埃及人、帕提亚人等族群的看法,以及罗马人对希腊人、山里人和平原人、高卢人、日耳曼人和犹太人的看法,都带有希波克拉底思想的明显痕迹,这些思想最早在《气候水土论》(On Airs,Waters and Place)中都有所表达。

第三,该研究议程还涉及医学与其他学科和专业知识领域(如哲学、宗教和法律)之间不断变化的关系,随之而来的是权威、正统、多元化、问责制和创新等议题,以及如何在社会和文化权威的其他场域中判断医学专业知识。近年来,对古希腊罗马时期宗教治疗实践的研究激增,涉及巫术、民间疗法、邪教迷信和神灵启示仪式。本卷在“经验”一章中探讨了这一议题。

人们对“日常生活医学”的兴趣也日益浓厚,比如对饮食学(dietetics)和摄生法的解读,即古希腊罗马医学旨在通过调节生活方式来恢复和维持健康,这大大扩展了以手术和药物为主的医疗方法。其中,对食物、饮料、睡眠和性行为的调节是主要方法,在现代学术研究中这被视为古希腊饮食学的根源。也有学者注意到,任何关于人类生活的限制都可以用“节制”这个词来标记,但并非所有的节制都与健康有关,本卷“食物”一章就充分揭示了这一点。

总之,古代医学史的研究充分借鉴、融合了语言学、哲学、历史学、考古学和科技史的研究方法和成果,近年来呈现出显著的多元化趋势。对于中国学者而言,国外的相关研究译著势必有助于比较研究。不过,翻译过程中,囿于本人才疏学浅,疏漏之处在所难免,还请学界同仁批评指正。

苏静静

2024年9月

《医学文化史:中世纪卷》

(英)罗杰·库特总主编;(英)爱奥娜·麦克莱里分卷主编; 孔钇雅译

一、作者简介

分卷主编:爱奥娜·麦克莱里 (Iona McCleery),英国利兹大学中世纪历史副教授,主要研究医学史、圣人崇拜和食物,重点关注中世纪末葡萄牙及其在大西洋和西非的早期帝国。近作涵盖关于饥荒、中世纪殖民主义对健康的影响、神迹和公众参与。

译者:孔钇雅,中国医学科学院北京协和医学院心血管内科学博士。获国家留学基金委资助赴荷兰鹿特丹伊拉斯谟医学中心联合培养。现为清华大学附属北京清华长庚医院心内科英才计划博士后,研究方向为心力衰竭、心律失常等。

二、内容介绍

《医学文化史:中世纪卷》依托中世纪大学和城市发展、瘟疫大流行以及战争、宗教等背景,通过对城市法规、食谱、诉状、诗歌、奇迹叙事、护身符、陶器、骷髅、手稿、私人信件等史料的研究,跨学科综述基督教欧洲和伊斯兰世界的中世纪医学。

三、本卷译后记

在我国,相比古希腊罗马医学,同属前现代时期的中世纪医学几乎默默无闻。毕竟在科普领域,被誉为“西方医学之父”的希波克拉底(古希腊)和精于解剖学的医学“亚圣”盖伦(古罗马)广为人知,中世纪医学似乎缺乏拿得出手的代表性权威。加之后来众星璀璨的文艺复兴医学和近现代医学,中世纪医学更是被衬托得黯然无光。

事实上,在西方也存在类似的情况。由于人文主义、启蒙运动和进步主义等思潮的相继兴起,中世纪被描述为“黑暗的中世纪”(伏尔泰语),它是一个非理性的、神权专制的、在科技发展上静止的甚至倒退的时代,令人厌恶地横亘在典雅宏伟的古希腊罗马和理性自由的近现代之间长达一千年。但这种充满启蒙偏见的说法能站得住脚吗?

自19世纪中叶以来,欧美历史学界开始出现重新评价中世纪史的研究倾向,其中翘楚如美国中世纪史学家哈斯金斯(Charles Homer Haskins,1870—1937),他提出了“12世纪文艺复兴”的概念,为中世纪尤其盛期中世纪(11—13世纪)正名,发掘出大量足以证明中世纪并不“黑暗”的知识文化成就,并认为12世纪的文艺复兴为15世纪的文艺复兴打下了基础。20世纪的西方史学界继续推动哈斯金斯的工作,涌现出大批更加客观地对待中世纪文明成就的学术成果。如今,“黑暗的中世纪”对于学术界而言已经成为“粗鲁”和“缺乏学识”的同义词。

《医学文化史:中世纪卷》作为21世纪中世纪医学文化史的前沿研究成果汇编,应当置于这种新的史学研究语境中去理解。虽然古希腊罗马的医学为西方医学奠基,但在近代之前,唯有中世纪为今人留下了成体系的医学文献,覆盖了学术研究和众生百态等各个领域。中世纪医学不仅继承了古代的成果,也在一个相对稳定的社会中发展了这些成果,并在一定程度上影响了现代医学的发展取向。因此,重新评估中世纪的医学成就,就成为一个富有意义的研究课题。

从主题上看,本卷处理的是“医学文化”而非单纯的医学理论与实践。各个专业互相隔离并形成独立的话语体系是一种现代现象。在中世纪,不仅政治和宗教难以分离,医学也和其他文化领域(如哲学、文学、史学、神学、神秘学、炼金术)、各行各业(如城市管理、医院、商贸、屠宰、餐饮)和生活百态(如贵族、平民)形成水乳交融的关系,它本身也被赋予强烈的宇宙论和伦理学含义。换言之,中世纪是一个有机而完整的“小宇宙”,当时人们的医学观点同样深刻反映出他们的世界观。因此,本卷实际上是以医学为切入点,为人们提供一窥中世纪生活风貌的窗户。

为了理解这个“小宇宙”,方法论的革新是必要的。总体而言,本卷没有采用老套的外部研究法,即从实证科学和技术进步的角度把对象当作定量研究的有待审视之物,而是着重揭示中世纪的人与社会的自我理解和自我阐释。本卷第三章“疾病”、第七章“心灵/大脑”和第八章“权威”都是知识学史性质的论文,很好地介绍了从古代晚期到中世纪盛期的医学世界观的流变以及中世纪的情感与思维。只有当我们理解中世纪的思维框架和知识资源,用当时人的眼睛去看当时的世界,才能避免“古代医学是封建迷信”一类的陈词滥调。

中世纪处于近代前夕,因此源自近代的、许多我们已习以为常的医学理解,往往有其中世纪渊源,但在中世纪却未必是天经地义的。第六章“经验”处理的主题是中世纪的人们关于何为“疾病”与“健康”的经验。现代人理解的健康和疾病,实际上是量化的生理指标区间,是可以用仪器测量的,因而两者也在很大程度上是非此即彼的。但在中世纪人看来,疾病的反义词并非健康。疾病可能具有启示性含义,健康则关乎好的生活规范,互相通报有恙与否是贵族圈子扩大交谊的重要手段。总之,两者都具有突出的精神性和社交属性。

中世纪的医学文献未必会如现代人期待的那样,以实证的态度记载医学实践。因此从技术发展的角度看,考古学方法的引入不啻于中世纪医学研究的福音。第五章“物品”便通过翔实的考古证据,揭示了中世纪医学护理的体系性和专业性,打破了中世纪护理偏重精神照料而不重视手术和药物治疗的偏见。

这种跨学科研究的新趋向,也体现在第四章“动物”中。作者力图打破人体医学和兽医学的泾渭分明,证明动物在中世纪的医学符号中占据重要地位。第二章“食物”则建立起医学和营养学与养生学之间的密切关联。第一章“环境”结合卫生学和医学,在全书的开篇为读者勾勒出在传染病学和微生物学出现之前中世纪公共卫生的基本图景。

从时间上看,本卷主要涉及中世纪盛期到中世纪晚期(13世纪—15世纪末)。这种安排似乎有失公允,因为它没有给中世纪前期和中期留下足够的篇幅,又似乎染指不属于它的文艺复兴时期。但事实上,在10世纪之后,由于经济社会的逐渐繁荣和纸张的普及,西方的各类文献和手抄本才呈现几何级增长,这也为现代学者的系统性研究提供了条件。世界观的改变也并非一朝一夕,直到16世纪初的宗教改革发生之前,人文主义者们普遍没有直接攻击罗马天主教会,中世纪的思想氛围和治理体系仍然具有广泛的影响。

长期以来,受西方中心论影响,人们提到“中世纪”只会想到封建神权的西欧、南欧基督教社会,而忽略了与基督教社会毗邻且交往密切的希腊正教社会(东罗马帝国)和黎凡特地区(东地中海沿岸的犹太教与伊斯兰教社会)。事实上,东地中海地区是中古世界最大的知识碎片集散地,保存并发展了古希腊的科学并收集来自印度和远东的知识,在文明发展程度上也胜过西方中世纪社会。如果忽略该地区诸社会的文明成就,既是对它们的不尊重,也是对西方世界的刻意神化。没有该地区对西方持续的知识反哺,西方中世纪医学很可能无法达到它当前的高度。本卷广泛征引来自希腊、阿拉伯和埃及的医学著作、理论和医家。尽管这些新名词和新名字无疑会显得陌生,但也为读者提供了一种包容更多“世界”的世界史视角。

医学与人、家族、社区和社会密切相关,并延伸到心理治疗、宗教和哲学等广阔领域,所以它从来不是某种单纯的技术,而是处于生死之际、缺损与圆满之间的“技艺”。因此,任何具有文明抱负的民族,从来都不会忽视对医学实践的思考,也不会轻易否定本民族的医学实践和伦理传统。“他山之石,可以攻玉。”现代医学并非凭空而来,对西方中古医学文化的回顾有助于刺激我们思考——现代医学是否医学发展的唯一路径,医学的人文关怀和经验基础又可以扩大到何种边界。

本卷涉及大量古典语文如古希腊语、拉丁语、阿拉伯语的专业名词翻译,加之中世纪医学的语境相对陌生,译者才疏学浅,舛漏在所难免,恳请读者方家不吝赐教。

孔钇雅

2024年9月

《医学文化史:文艺复兴卷》

(英)罗杰·库特总主编; (加拿大)伊莱恩·梁, (德) 克劳迪娅·斯坦分卷主编; 张珊, 张君言译

一、作者简介

分卷主编:伊莱恩·梁(Elaine Leong),中文名梁韵婷,英国伦敦大学学院历史系副教授。曾获2019年科学史学会玛格丽特·W·罗西特奖。发表多篇有关近代早期医学与科学、性别史和图书史的文章。克劳迪娅·斯坦(Claudia Stein),英国华威大学副教授,目前从事人性文化史方面的研究。

译者:张珊,中国人民大学世界史博士,研究方向为英国近代史、医疗社会史。张君言,中国人民大学世界史博士生,研究方向为英国近代史、医疗社会史。

二、内容介绍

《医学文化史:文艺复兴卷》立足20世纪80年代“文化转向”以来对文艺复兴时期医学文化的诸多讨论,通过书籍、插图、病人自述、日记等印刷文本,以及显微镜、医学院、解剖演示厅、出土文物等物质文化资料,跨学科综述欧洲近代早期医学。

三、本卷译后记

罗杰 · 库特 (Roger Cooter)担任总主编的“医学文化史”系列既是医学文化爱好者的理想读物,也是本领域研究者了解学术史和前沿成果的重要参考书。正如本卷主编克劳迪娅·斯坦(Claudia Stein)在导言中所说,它“揭示了当前学术界的兴趣所在”。

翻译过程中,我们既为本卷各章的精彩内容所吸引,也深感将这样一部兼具广度与深度的跨文化研究著作介绍给国内读者,对我们而言是一项不小的挑战。其中需要仔细推敲、值得进一步探讨的翻译问题和细节很多,在此向读者朋友们略陈一二:

首先,是“early modern”的翻译问题。国内史学界通常将“early modern”译为“近代早期”,但本书(尤其是导言部分)出现了许多以“modern”为基础的衍生词汇,诸如“modernity”“premodern”“postmodern”“postmodernism”“postmodernist”等。在这些词汇中,“modern”约定俗成译为“现代”。所以,当“近代早期”与“现代性”等词汇并置时,不免令人疑惑。因此,我们曾数次犹豫是否把“early modern”译为“早期现代”,以与这些衍生词汇保持一致。但考虑到书写和阅读习惯,最终还是决定采用国内史学界的通用译法,将其译为“近代早期”。

其次,是拉丁语和近代早期英语翻译的准确性问题。文艺复兴时期,拉丁语仍是学术语言的主流,但本土语言(如英语)也逐渐崛起。本卷提及大量拉丁文著作,惭愧的是我们不识拉丁语。幸而原书在多数拉丁语著作之后都注明了英语译名,因此我们在翻译中既依据英语译名,也尽量查找学界约定俗成的中文译名,以求准确。近代早期英语则主要出现在史料援引部分,例如第三章“疾病”所引的塞缪尔·佩皮斯日记。此类史料虽然容易识读,但要做到翻译准确且贴合时代语境,仍需慎之又慎。

再次,是人名翻译问题。本书涉及大量欧洲国家的人名,包括德国、法国、意大利、荷兰等。对于书中未明确提及国籍或身份的一些人物,我们最初未进行查证,而是按照英语标准进行翻译,但在校对时发现了错误。其后,我们查证了相关人物的国籍与生平,尽可能使译名符合其本国语言的中文翻译标准。如有遗漏,敬请读者指正。

最后,是书中理论翻译的准确性问题,尤其是导言部分。本卷导言是一篇系统回顾医学文化领域数十年学术变迁的雄文,其中提及许多相关领域的理论。限于能力和精力,译文难免存在偏差或晦涩之处,敬请读者包涵、指正。

在此特别感谢我们的导师赵秀荣教授,她曾审读译稿,帮助解答疑难,并与我们讨论相关问题,为本书翻译提供了重要支持。

本卷第二、五、七、八章由张珊翻译,第一、三、四、六章由张君言翻译,导言由二人合作翻译。本卷涉猎之广、洞察之深令我们赞叹,力有不逮之处,恳请学界同仁和广大读者指正。

张珊、张君言

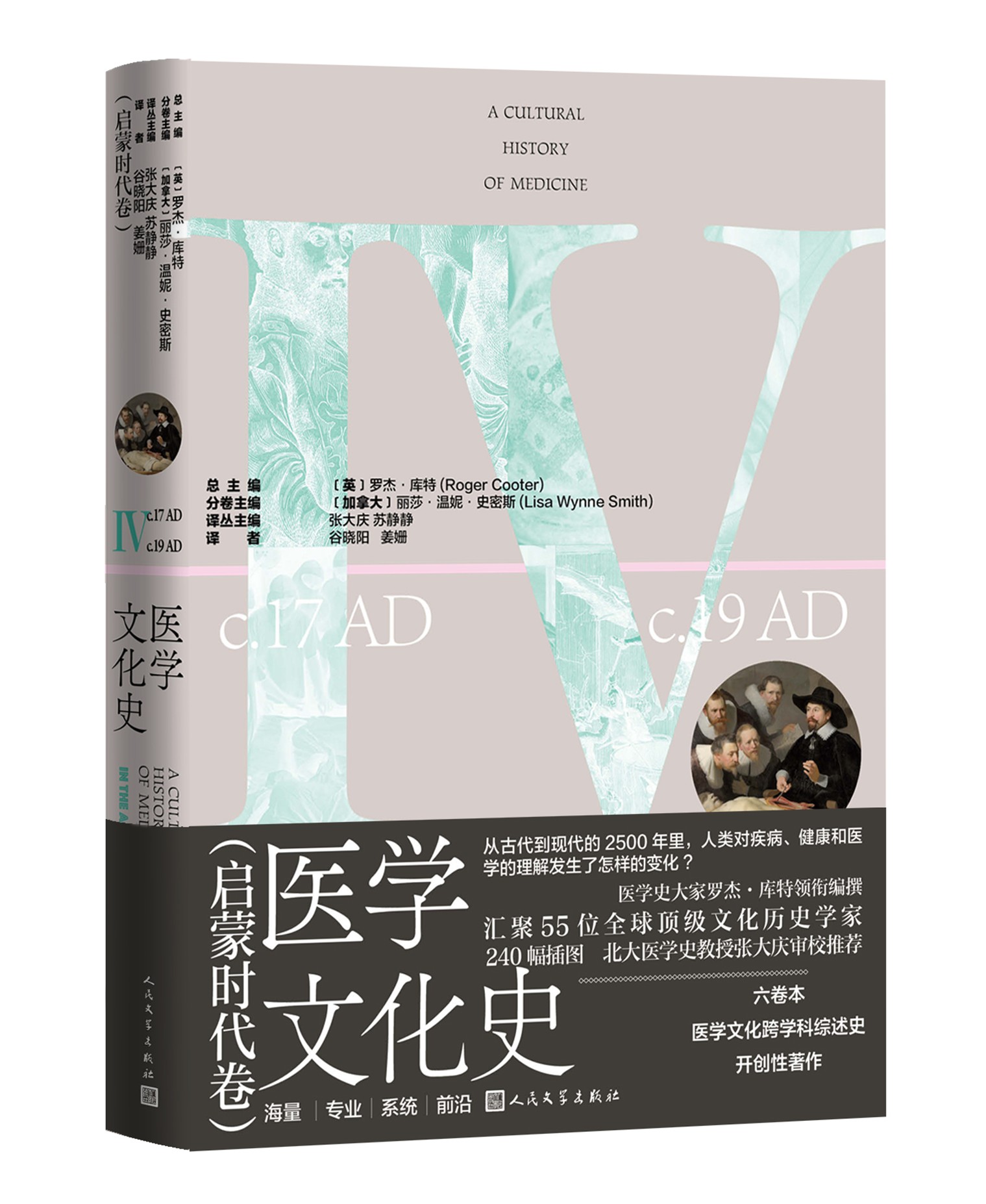

《医学文化史:启蒙时代卷》

(英)罗杰·库特总主编;(加拿大)丽莎·温妮·史密斯分卷主编; 谷晓阳,姜姗译

一、作者简介

分卷主编:丽莎·温妮·史密斯 (Lisa Wynne Smith),英国埃塞克斯大学历史系高级讲师,曾发表多篇关于家庭医疗照护、疼痛、不孕症和男性气质的文章。目前在撰写有关18世纪英格兰和法国的性别、健康与家庭的专著。

译者:谷晓阳北京大学科学技术史博士,首都医科大学医学人文学院副教授,英国牛津大学访问学者。研究方向为医学史、医学人文教育。姜姗,中国中医科学院针灸研究所博士,国际日本文化研究中心外国人研究员,北京协和医学院助理研究员。研究方向为中日医学交流史、医学物质文化史、针灸理论。

二、内容介绍

《医学文化史:启蒙时代卷》从启蒙运动关于心/身、人/自然、理性/想象等概念的模糊性出发,探讨了环境与公共卫生、化学与饮食学、情绪与疾病、残疾与痛苦、心灵与大脑、超自然现象与怀疑主义、医学权威与神迹等话题,跨学科综述欧洲启蒙时代医学。

三、本卷译后记

在有关启蒙运动的传统叙事中,充斥着让人心潮澎湃的进步故事。在这场贯穿18世纪乃至更长历史时段的运动中,理性之光照亮蒙昧,科学方法替代了魔法和巫术。如康德所说,启蒙使得人突破了旧有状态,“要有勇气使用你自己的理智!这就是启蒙的格言”。作为个体的人和整个人类社会都因启蒙运动受益,踏上了迈向“现代”的进程。在这样的叙事框架之下,早期的启蒙运动医学史是围绕著名医生们展开的,或记录他们的伟大理论贡献和科学实践突破;或追寻这些知识精英在“书信共和国”(或称文人共和国)中留下的痕迹,了解他们的创见和智识成果怎样搭建了现代医学的擎天大厦。

20世纪70年代,伴随着现代性弊病的显现,启蒙运动的伟大成就和有关现代化的进步史诗叙事逐步崩塌,旧有叙事之中被隐去了声音的患者、被殖民者、妇女、儿童、未受教育者等弱势群体的相关记录和声音被注意到;伴随着对这些群体记录的挖掘,启蒙运动的神话被逐步去神秘化。20世纪70年代,以医学社会史家为代表的学者们以新的研究取径和视角,开始有意识地突破对白人男性知识精英的歌颂,转而关注女性的身体体验、医学权威的建构、家庭环境中的医药知识……启蒙运动的丰富面貌得以更全面地呈现出来。《医学文化史:启蒙运动卷》正是几十年来学界优秀研究成果代表的一个合集。

本卷的重要主线之一即是对启蒙时代疾病经验的考察,而完成这项工作的基石是对患者书信、日记等史料文本的细致阅读。这些文本与各层级医生完成的出版物共同勾画出了启蒙时代医学世界的复杂样貌。18世纪作为向“现代医学”转变的重要阶段,其医学理论呈现出新旧交织和多样并存的样态。在医学史教科书上,这一时期最值得浓墨重彩记录的事件或许是“病理学”的诞生,这种将患者临床表现与解剖学所见体内变化联系起来的学科在之后的医学发展中成为重要基础。而病理学的诞生和同时代叩诊法的发明,都在一定程度上体现了现代医学的还原论和机械论色彩。但在保留下来的患者记录中,我们却可以看到他们对于神经紧张性、纤维、胆汁的感知和察觉,这些描述与现代医学的“伟大进步”无关,保留着自古希腊时期延续的体液学说的印记和其他医学理论的混杂影响。

同时,我们也能看到,启蒙时代的患者为我们勾画出了与今日完全不同的身心关系。这种关系在“心灵/大脑”一章对身心哲学的考察中得到印证。在当时的患者笔下,愤怒、快乐、嫉妒等情绪会直接影响身体内的纤维、神经;而许多用于描述躯体疾病的词汇则带有浓重的情感色彩。在启蒙时代的语境下,身心本就一体,心灵和大脑的区分反而让人困惑。此外,对精英医生以外的人(患者、普通医学从业者等)留下的记述的重视,也使得我们能够重新审视医疗市场的权威以及权威的塑造过程。“权威”一章关于神迹、麦斯麦术等“神奇疗法”的争论,为我们呈现了“科学照亮愚昧”这一概括性叙事的偏颇和不足之处。

本卷还关注了启蒙运动中的另一个不容忽视却常常隐蔽在旧有叙事中的要素,即接续在地理大发现之后的殖民扩张活动。无论是在人们对自然真相的探索进程中,还是在博物馆存留至今的收藏里,都暗含着白人精英团体的殖民活动的脚步,也铭刻了愈加森严的阶层壁垒的痕迹。讽刺的是,在这段关于征服的历史中,被殖民者有时也会成为维系殖民统治的关键。对环境健康与医学之间联系的考察,能够看到有关新殖民地认知的另一个侧面,显现出殖民主义的内在矛盾,以及环境、医学和种族观念在塑造殖民实践中的核心作用。反观历史中有关疾病与医学的细节,我们得以重新审视殖民历史的复杂性,看到征服背后隐藏的微妙依存关联。这种全球性人口迁徙,也必然促进了作为商品的食物的广泛流通。然而对待充满异域风情的美味,接受者的态度也并不永远是友善的。有些时候,这些珍馐经由医学角度的诠释,被贴上了奢侈与不健康的标签。而与之相对,低养生与节制有了道德上的价值,成为中产阶级崇尚的理性、有序、有度的标志,甚至影响了启蒙运动时期社会对于良好的身体状态与健康观念的定义。然而,正像前文述及的,这种乍看上去“进步理念”的背后,又保存着旧有医学观念的影响——尽管已经是18世纪,人们理解食物对于身体的作用,也仍然没有摆脱体液论的框架,甚至有些由此诞生的习惯存留到今天。

本卷中有关身体的探讨可谓启蒙运动光辉叙事下的一大片阴霾,这也让我们更清晰地看到生命伦理的重要意义。对身体的理解将直接影响对“人”这一概念本身的界定,尤其是当面对不完美的身体时,“人”之范畴的边界也会变得模糊。在启蒙时代,人类对自身在自然中的定位问题陷入了一个悖论。一方面,科学家们努力通过分类学和医学研究来确立人类在自然界中的独特地位;另一方面,经验科学和全球化探索却不断拆毁人与动物之间的隔墙。在这个充满不确定性的时代,畸形人和怪物成为一面镜子,折射出人类在科学分类体系中的脆弱性。而这一问题不仅仅出现在生存于世的人类世界中,即便在死后,也存在着对于人类遗骨与尊严的不同理解和对待。人骨在不同时期的医学、科学和社会实践中的多样化用途及其变迁,也正是医学、科学、艺术、宗教等领域不断交错融通的一个例证,不仅反映了当时对人类身体的认识方式,更进一步印证了这一时期人们对自身独特性持续探索之下的普遍焦虑。如此种种的多样与矛盾成为启蒙运动的核心张力,在追求理性与秩序的同时,人们也不得不面对人类本质的不确定性。对启蒙时代人类身体和遗骸的历史考察,使我们得以窥见18世纪人类如何在科学进步与自我认知的挣扎中寻求平衡,以及这种努力如何塑造了现代社会对人性的理解。

当然,需要指出的是,本卷对启蒙运动传统进步叙事的补充甚至挑战并不意味着传统叙事失真或错误。对启蒙运动的历史有更多了解的专业学者或许能够更加批判性地看待这两种叙事的变化,这正是本卷对于希望学习医学史、科学史或历史学的读者的学术价值。而对于普通读者来说,本卷提供了一个窥察启蒙时代的窗口。读者可以根据自己对启蒙运动旧有叙述的熟悉程度选择切入点,也可以在阅读本卷的同时,将讲述精英知识分子贡献、讲述理性和科学在启蒙运动中交相辉映历程的故事补全,以形成启蒙运动的更完整画面。同时,无论对于哪类读者,回顾启蒙时代,都能加深我们对“现代”的反思,在一定程度上帮助我们理解当下社会尤其是现代医学呈现出的一些问题,让我们在科学、医学飞速发展的时代,更好地体察和照料自己的身心。

本卷导言及第一、三、六、八章由谷晓阳翻译,第二、四、五、七章由姜姗翻译。受我们自身专业领域和时间所限,对于书中部分内容有乏深度研究之处,还请学界同仁及读者诸君批评指正。

谷晓阳 姜姗

2024年9月

《医学文化史》全六卷,前四卷已出版上市,后两卷预计今年6月推出。