医学人文讲堂

【北京大学海外名家讲学计划】Mark Harrison:大流行时代的疾病风险与安全

时间:2021-12-27 10:01:00 来源:

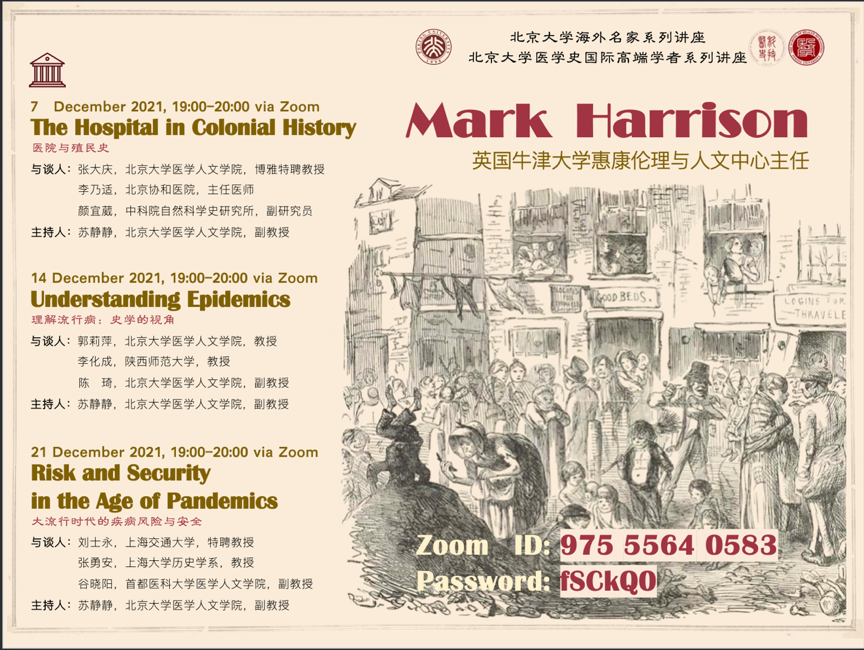

2021年12月,在北京大学海外名家讲学计划和国家社科基金重大项目“当代重大传染病防治史研究及数据库建设”支持下,英国牛津大学惠康伦理与人文中心主任、科学、医学和技术史中心主任马克·哈里森(Mark Harrison)教授受邀在线上围绕全球卫生史的热点和前沿问题进行了连续三期的系列讲座。该北京大学海外名家系列讲座、北京大学医学史国际高端学者系列讲座由北京大学医学人文学院副教授苏静静主持, 包括 “医院与殖民史”(12月7日),“理解大瘟疫:史学的视角”(12月14日), “大流行时代的风险与安全”( 12月21日)三个议题。

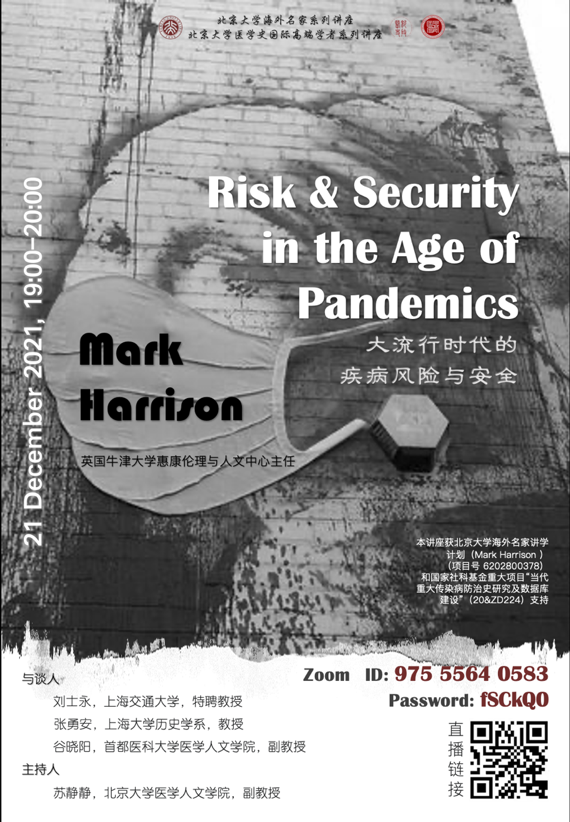

(三)大流行时代的疾病风险与安全

2021年12月21日,英国牛津大学惠康伦理与人文中心主任,科学、医学和技术史中心主任马克·哈里森(Mark Harrison)教授带来了本系列讲座的第三讲——“大流行时代的疾病风险与安全”(risk and security in the age of Pandemic)此次讲座由北京大学教授张大庆主持,同时邀请到了上海交通大学特聘教授刘士永、上海大学历史学系教授张勇安、首都医科大学医学人文学院副教授谷晓阳与谈。

一、引言

我们身处在流行病时代,重新审视流行病时代的风险与安全有助于理解新冠肺炎的流行以及当下的国际形势。马克·哈里森教授认为“风险”是对不安全感的反应,在本质上是一种相对真理(概率性的),并没有客观的标准来验证风险,甚至在不同的国家或文化背景下,对“风险”的感知也是有差异的。而“大流行”(pandemic)的现代概念是“风险社会”的产物,特别是“世界风险”的产物。

在这种背景下产生的“大流行”概念对人类社会是利弊共存的。风险分析告诉人们哪里可能存在威胁,从而可以选择适当的方式减轻威胁;但也会因特定解决方案使人们忽略了其他因素。将“大流行”作为风险现象进行分期可以使其某些因果因素(不可避免的)正常化,因此风险为社会互动创造了新的基础即风险素养,和公共卫生。但也有可能因此造成社会分裂和污名化。

风险分析有时能够支持人们更好的做事,但对风险的恐惧是人类的一种自然情感,对这种情感的滥用则会扭曲风险分析结果。马克·哈里森教授认为风险分析总是存在盲点,容易导致预测失误。因此尽管风险分析在公共卫生和大流行预防方面是重要且有用的,但仍然需要在国家和国际层面以集体责任感为补充。

二、前“风险”时代的世界“大流行”

马克·哈里森教授首先对“大流行”这一概念进行了辨析。在现代公共话语和科学话语中“大流行”是模糊且不断变化的,用一句话来概括即为“它是一种存在于多个大陆上、发病率超过统计标准的传染性疾病。”牛津英语辞典对这一概念的解释更为多样,既指情感上粗俗的爱,也泛指在一个国家、一个大陆或全世界流行的疾病(或其他东西);牛津流行病学词典中的定义为:“一种发生在世界范围内或非常广泛地区的流行病,跨越国际边界并影响人群较广”;世卫组织也未提出过精确的定义,对“大流行”概念的解释也经常发生变化。

霍乱的全球性传播使得“大流行”这一术语开始与传染病产生了更密切的联系。然而直到19世纪中叶,航海技术的发展使世界因疾病联系的更加紧密以前,“大流行”这一概念都没有被经常使用。1889年至1891年的俄罗斯流感以及第三次鼠疫大流行使得这一概念被广泛知晓。这两场流行病一场发生于纸质传播媒介——报纸和电报兴起之时,一场发生于视觉传播媒介——摄影技术广受推崇之时。传媒技术的大众化使得人们对“大流行”有了更强烈的感受,产生了一种迫在眉睫的威胁感。

三、“大流行”被重塑为风险现象

19世纪60、70年代电报站已经在世界范围内广泛存在,人们已经开始利用这种方式报道疾病、为国家公共卫生机构工作提供支持,对“大流行”的早期预警成为可能。但此时仅是为了保护世界某些地区不受侵害的预防性措施,例如在苏伊士运河等地建立的运河航运监管系统,此时各国的处理方式还缺乏协调性。

到20世纪初,才开始通过国际立法来协调预防措施。“大流行”预防开始被构建为一种风险现象的标志性事件是1918-1919年大流感,这一时期国家和其他机构首次协调行动以预防流行病的发生。第一次世界大战结束后,“大流行”的预防也成为了国际联盟流行病委员会的重要组成部分,例如1922年希腊和土耳其战争期间,流行病委员会协调了民族国家和包括希腊红十字会在内的志愿组织共同为预防天花和斑疹伤寒的流行作出了努力。

20世纪后期,通过大流行发生的背景来进行风险分析的思想已经相当成熟。例如第二次世界大战期间,处于对一战后流感大爆发的担忧,美国军方于1941年成立了流感委员会旨在进行疫苗开发和风险评估,从而确定流感爆发的可能性。风险逐渐被扭曲成了预测。基于风险评估和统计分析,大约每10-11年会有一次流感大流行,因此尽管1957年大流感爆发后并未出现过其他流感,美国仍然在1976年展开了大规模的疫苗接种。最终疫苗带来的副作用以及并未“如期”到来的流感撼动了“预测流行病”理论。

四、流行病的“安全化”

流行病一直被认为是威胁国家安全的重要问题。第二次世界大战之后,全球流行病的减少使人们降低了对其威胁的重视程度。然而20世纪80年代艾滋病的传播再一次引发了人们对流行病的关注。例如美国国家情报委员会的简报中称传染病一方面对海外驻军的健康构成威胁,另一方面会破坏国家稳定和利益。这都表明传染病再次上升为国家安全问题。

除了艾滋病以外,其他形式的传染病也在不断引发人们对“大流行”与国家安全风险关系的分析。埃博拉病毒被认为是主要存在于边缘人群和管理失败的国家之中。西方公共卫生体系在如何应对这种“新发疾病”上虽然存在着分歧,但仍侧重于通过监测来评估地区风险进而在地理上控制疾病的传播。显然,这种方式并不能彻底平息埃博拉在非洲等地的爆发和蔓延。

SARS爆发后,人们试图解开疾病与国家安全之间的联系,但此时对于“安全”的理解已经发生了微妙的变化。9·11事件已经将病毒纳入了国家安全考察体系。国家被认为是有义务进行细菌治理的。马克·哈里森教授认为许多国家试图通过技术掌握全部菌株,并找到治疗措施从而创造一个全球免疫系统,但这是难以实现的。

2009年H1N1(猪流感)、西非埃博拉疫情显现出了公共卫生领域风险分析的局限性。疾病带来的风险被夸大了,随着疾病在全世界的传播,最初的疾病风险已经转移到了经济领域,国际社会的裂痕以及基于风险的公共卫生信息传递的失败逐渐显露。由于对埃博拉风险评级的错误,使得其对公众健康的威胁一度被轻视,更加剧了其对公众的健康威胁。

五、结论

检测和遏制疾病仍然是全球公共卫生的重要组成部分。但现有的风险分析基本上是由民族国家和其他组织进行的。而不同国家对疾病的预防能力存在差异,因此现有的风险分析总是存在一定的漏洞;与全球贸易问题的长期争端和肉类、植物的疾病威胁相关的风险评估也存在争议;国家内部存在的分歧、某些地区的污名化也是风险分析的盲点。因此全球卫生需要一个更广泛的安全概念,使风险分析能够将目前被忽视的方面(如社会紧张局势、文化等)纳入其中。这些漏洞、争议和盲点也需要一种超越风险分析或至少是补充性的集体责任感。

当下新冠肺炎病毒的流行也表明不同国家、不同人群对“风险”有着不同的解读。即使在同一国家,不同文化背景下生活的人对风险的理解也有很大差异,风险分析需要被补充和完善。形成集体责感是应对新冠肺炎病毒的有效方式,不仅是国家层面的集体责任感,更是多个层面的互动,例如民间社会和各级政府、各类组织机构之间的合作。这种集体责任感对于防止社会分裂和恢复国际信任是至关重要的。

马克·哈里森教授的精彩讲座受到了与会专家、学者和学生们的一致好评,刘士永教授、张勇安教授、谷晓阳副教授围绕流行病监测中的公众信息问题、全球新冠肺炎疫情防控的差异化、生物医学中的“风险”等话题与哈里森教授进行了讨论。

(供稿:王馨钥)